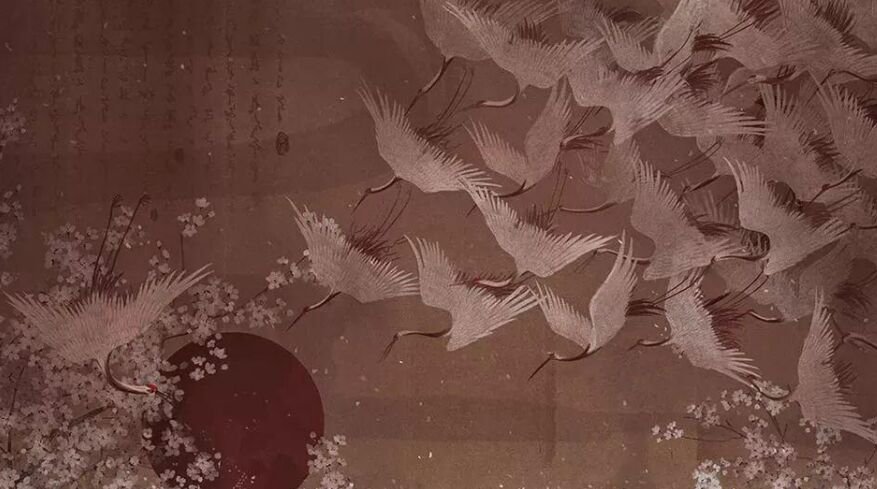

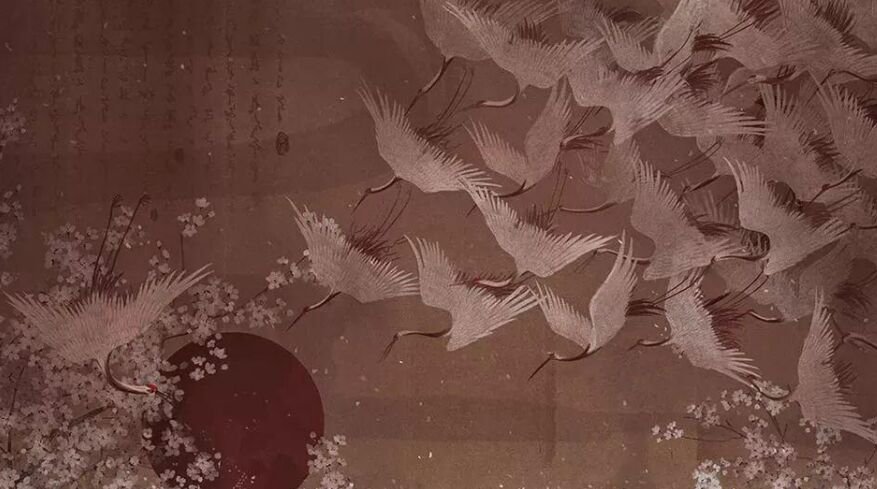

梦中幻化之鹤实为虚拟而画者将其实像化以凸显

发布日期:

辭賦是中國文學史上以描繪為特征的美文書寫,起於戰國楚地的「楚辭」,至漢代由南邊「尚辭」的文人傳到北方中央朝廷,蔚然大國,成就了「一代文學」的漢賦。比照而言,楚辭偏重「情」的抒寫,漢賦偏重「物」的抒寫,但二者在語言表達上均詞章唯美,又構成辭與賦的一起形態。也由於辭賦不同於詩歌與散文,其書寫方法出現出描繪美、結構美與圖像美的基本特征,所以在很大程度上與圖像構成藝術的交互。

辭賦與圖像的關系表現在三個層面:一是辭賦描繪圖像。早期的成果可追溯到屈原的《天問》,東漢時王逸撰《天問章句敘》以為,屈原是看見楚國先王之廟及公卿祠堂等圖像,所以「仰見圖像,因書其壁,呵而問之,以渫憤懣」。繼後王逸之子王延壽撰《魯靈光殿賦》,描繪西漢恭王劉余所存舊宮室巖畫,賦中的飛禽走獸、奔虎虬龍、朱鳥白鹿、狡兔猨狖,五龍比翼,人皇九頭、宓羲鱗身,女媧蛇軀、忠臣孝子,烈士貞女、連閣承宮、漸臺臨池等等,都是圖像之像。二是圖像辭賦文本。較早的有晉人戴逵根據張衡《南都賦》製作的《南都賦圖》,顧愷之根據曹植的《洛神賦》製作的《洛神賦圖》,所以環繞辭賦名篇如《九歌》《上林賦》《洛神賦》《秋聲賦》《赤壁賦》等,歷代出現了很多繪畫作品。同時,書法作為一種特殊的圖像出現,比方書家寫《洛神賦》就包含王獻之玉版十三行、趙構與趙孟頫行書、文征明的楷書等。此外還有書、畫與賦一體出現的,如仇英製作司馬相如《上林賦》的《上林賦圖》工筆畫長卷,並題於畫卷上的工楷賦作,以工筆畫製作《上林賦》長卷,配以小楷賦文,其賦、畫、書三者藝術的協調性。三是以辭賦作品再現「辭賦圖」。比方環繞蘇軾《赤壁賦》創造的《赤壁賦圖》,又有很多的《赤壁圖賦》的寫作。

辭賦與圖像的藝術交互,還決定於辭賦創造自身以語象呈示圖像的「蔚似雕畫」。辭賦的圖像美決定於其創造的兩種最基本的描繪方法:第一種方法是經過「呈像」來展現賦作寫物圖貌的特征,由很多「個像」組成龐大的畫面。第二種方法是以「設色」之法出現賦的場域與景觀。比方馬融《長笛賦》,「觀夫曲胤之繁會叢雜,何其富也。紛葩爛漫,誠可喜也。波散廣衍,實可異也。……爾乃聽聲類形,狀似流水,又象飛鴻,眾多溥漠,浩浩洋洋,長矕遠引,旋復回皇」,描繪動聽波蕩的「笛聲」,以「紛葩」「波散」「流水」「飛鴻」加以擬象,使難以捉摸的「時間」藝術轉換為「空間」的景觀。

辭賦在以語象轉換為圖像的過程中,其藝術價值不只在於畫師摹寫賦作文本來構圖造境,還在於賦圖對解讀賦的眼光與功用。能夠歷史上環繞司馬相如的《上林賦》、曹植的《洛神賦》與蘇軾的《赤壁賦》的代表性圖繪為例,來探求圖像與辭賦的互證關系。

司馬相如的《上林賦》與《子虛賦》聯袂成篇,一寫楚王打獵,一寫皇帝遊獵,賦中假托「子虛」(楚臣)、「烏有」(齊臣)與「亡是公」(皇帝使臣)對話,終極意義是以皇帝使臣的言語壓倒楚臣與齊臣,是典型的相如賦進入宮殿而倡議大一統文化的標誌。後世諸多製作該賦圖像的作品有西晉衛協《上林苑圖》,南宋趙伯駒繪《上林圖》等,以明人仇英摹寫的《上林圖》最著名。張醜《清河書畫舫》描述仇英《上林圖》「所畫人物、鳥獸、山林、臺觀、旗輦、軍容……可謂圖像之絕境,藝林之勝事」。該圖以子虛、烏有、亡是公三人對話初步,筆墨重點卻在「皇帝遊獵」,以闊大的場景再現了《上林賦》的風采,也書寫了漢帝國強盛的氣候。

顧愷之的《洛神賦圖》是曹植《洛神賦》圖像的原創,後世摹本很多,全幅畫面情景以五幕展現,分別是「邂逅」「定情」「情變」「別離」「悵歸」。邂逅包含「離京」「體憩」「冷艷」三情節,與賦作「余從京城……睹一麗人,於巖之畔。……名曰宓妃」對應;定情包含「嬉戲」「贈物」兩情節,與賦作「所以忽焉縱體……解玉佩以要之」對應;情變包含「眾靈」「仿徨」兩情節,與賦作「所以洛靈感焉……體迅飛鳧,飄忽若神,陵波微步……若往若還」對應;別離包含「備駕」「離去」兩情節,與賦作「所以屏翳收風,川後靜波……越北沚,過南岡,紆素領,回清陽」對應;悵歸包含「泛舟」「夜坐」「東歸」三情節,與賦作「冀靈體之復形,禦輕舟而上溯……命仆夫而就駕,吾將歸乎東路」對應。文圖互證,無疑加深了對賦與圖的認知與了解。

《赤壁賦》(含前後兩賦)是蘇軾於宋神宗元豐五年(1082)七月和十月兩遊黃州赤壁磯所作,其在辭賦與圖像關系史上有目共睹,從北宋到晚清現存相關《赤壁圖》約有120余幅,開始的是北宋喬仲常《後赤壁賦圖》。品讀賦文,畫家取於圖幅多選用三種出現方法:一是擇取,即挑選重點物象繪於畫幅,如《前赤壁賦圖》中的「月」「舟」「人」「酒」與「石壁」「樹木」,以幾個典型的物態展現全幅畫的動態,是「應物象形」的方法聚集意象而構設畫面。二是附著,即根據賦文的描繪而著力塗抹,力求到達「隨物賦形」的效果。如《前赤壁賦圖》中的「羽化而登仙」「挾飛仙以漫遊」類的描繪,實與賦物無關的心情,而畫圖為了附著文字,所以多在人物形態下功夫,或如癡醉狀,或作昂首狀,甚則為人物配上羽翼,出現升遐入仙之境。三是標誌,即畫圖選取賦文中一二標誌性的語象予以展現,起到激揚畫面與警醒讀者的作用。例如喬仲常《後赤壁賦圖》對賦中描繪之夢境中「疇昔之夜,飛鳴而過我者」情有獨鐘,即繪一飛來「孤鶴」(或「鳳鳥」)占駐全幅畫面的中間方位。這只夢中「道士」變幻之「鶴」,實為虛擬,而畫者將其實像化以凸顯,無疑給讀者強化了賦中的夢境,是標誌性在畫面的出現。

|

|

建议使用微软IE5.5或以上 最佳浏览效果:1024*768分辨率

杞县广播电视网:版权所有 Copyright © 2005-2026 www.hnqxlc.cn 网站地图 © All Rights Reserved!

|

《赤壁賦》(含前後兩賦)是蘇軾於宋神宗元豐五年(1082)七月和十月兩遊黃州赤壁磯所作,其在辭賦與圖像關系史上有目共睹,從北宋到晚清現存相關《赤壁圖》約有120余幅,開始的是北宋喬仲常《後赤壁賦圖》。品讀賦文,畫家取於圖幅多選用三種出現方法:一是擇取,即挑選重點物象繪於畫幅,如《前赤壁賦圖》中的「月」「舟」「人」「酒」與「石壁」「樹木」,以幾個典型的物態展現全幅畫的動態,是「應物象形」的方法聚集意象而構設畫面。二是附著,即根據賦文的描繪而著力塗抹,力求到達「隨物賦形」的效果。如《前赤壁賦圖》中的「羽化而登仙」「挾飛仙以漫遊」類的描繪,實與賦物無關的心情,而畫圖為了附著文字,所以多在人物形態下功夫,或如癡醉狀,或作昂首狀,甚則為人物配上羽翼,出現升遐入仙之境。三是標誌,即畫圖選取賦文中一二標誌性的語象予以展現,起到激揚畫面與警醒讀者的作用。例如喬仲常《後赤壁賦圖》對賦中描繪之夢境中「疇昔之夜,飛鳴而過我者」情有獨鐘,即繪一飛來「孤鶴」(或「鳳鳥」)占駐全幅畫面的中間方位。這只夢中「道士」變幻之「鶴」,實為虛擬,而畫者將其實像化以凸顯,無疑給讀者強化了賦中的夢境,是標誌性在畫面的出現。

《赤壁賦》(含前後兩賦)是蘇軾於宋神宗元豐五年(1082)七月和十月兩遊黃州赤壁磯所作,其在辭賦與圖像關系史上有目共睹,從北宋到晚清現存相關《赤壁圖》約有120余幅,開始的是北宋喬仲常《後赤壁賦圖》。品讀賦文,畫家取於圖幅多選用三種出現方法:一是擇取,即挑選重點物象繪於畫幅,如《前赤壁賦圖》中的「月」「舟」「人」「酒」與「石壁」「樹木」,以幾個典型的物態展現全幅畫的動態,是「應物象形」的方法聚集意象而構設畫面。二是附著,即根據賦文的描繪而著力塗抹,力求到達「隨物賦形」的效果。如《前赤壁賦圖》中的「羽化而登仙」「挾飛仙以漫遊」類的描繪,實與賦物無關的心情,而畫圖為了附著文字,所以多在人物形態下功夫,或如癡醉狀,或作昂首狀,甚則為人物配上羽翼,出現升遐入仙之境。三是標誌,即畫圖選取賦文中一二標誌性的語象予以展現,起到激揚畫面與警醒讀者的作用。例如喬仲常《後赤壁賦圖》對賦中描繪之夢境中「疇昔之夜,飛鳴而過我者」情有獨鐘,即繪一飛來「孤鶴」(或「鳳鳥」)占駐全幅畫面的中間方位。這只夢中「道士」變幻之「鶴」,實為虛擬,而畫者將其實像化以凸顯,無疑給讀者強化了賦中的夢境,是標誌性在畫面的出現。